马克思·利伯曼(Max Liebermann,1847-1935)175周年纪念特展“致敬:我的利伯曼”(My Liebermann | An Hommage),展馆:德国柏林国家博物馆之老国家画廊(AlteNationalgalerie),展览时间:2022年7月20日-2022年11月13日

文_李莞潸

“画得好的萝卜,和画得好的圣母一样好。”

这句话出自德国画家马克思·利伯曼,他是19世纪末柏林分离派艺术运动的领袖,也是将印象派带入德国的先行者。从19世纪末官方学院派盛行的德意志帝国、到20世纪初艺术改革风起的魏玛共和国,利伯曼是德国现代艺术承上启下的重要过渡人,他“是一位艺术家,更是一位历史人物”。

为纪念马克思·利伯曼诞辰175周年,德国国家博物馆于2022年特别推出纪念专展“致敬:我的利伯曼”。

少年想出道,不然就只能子承父业

如果真的有人是含着金汤匙出生的,那马克思·利伯曼肯定是其中之一。

1847年,马克思·利伯曼出生于即将进入工业革命高速发展期的普鲁士王国首都柏林。他的祖父约瑟夫·利伯曼(Josef Liebermann,1783-1860)是第一个制造纺织机械的德国人,这位犹太裔纺织业巨鳄打破了英国的垄断,从而为家族积累下了巨额财富。家业传到马克思·利伯曼这一辈儿,钱包鼓,精神富,马克思·利伯曼兄弟姐妹共五人,哥哥乔治·利伯曼(Georg Liebermann,1844-1926)日后是子承祖业的实业家,弟弟费利克斯·利伯曼(Felix Liebermann,1851-1925)则成了研究盎格鲁-撒克逊而闻名的历史学家。

马克思·利伯曼10岁时,他的父亲路易斯·利伯曼(Louis Liebermann,1819-1894)买下了柏林市中心巴黎广场7号的房子,全家搬进了这栋日后被称为“利伯曼宫”的巨型豪宅。利伯曼宫由“打造柏林的建筑师”申克尔的学生奥古斯特·施蒂勒(Friedrich August Stüler,1800-1865)于1844 年建造,毗邻柏林地标勃兰登堡门,位置相当于故宫端门旁侧的中山公园或太庙——能感受到利伯曼家到底多有钱了吧。

柏林巴黎广场上的勃兰登堡门和右侧的“利伯曼宫”,上图:1892年;下图:1928年©Wikipedia

马克思·利伯曼和哥哥一样,从小被家里是照着继承家业的路数培养。但利伯曼不是学霸型选手,他在十岁出头爱上了画画,不喜欢上学,时常装病逃课。1859年,德国肖像画家安东尼·福尔克玛(AntonieVolkmar,1827-1903)受委托为利伯曼的妈妈作画,12岁的小马克思陪妈妈前往画室,等候的过程中自己在一旁画着玩,被安东尼发现了绘画天赋,课余时间便开始跟随德国画家、普鲁士艺术学院教授卡尔·斯特菲克(Carl Steffeck,1818-1890)等名师上私人绘画课。然而利伯曼夫妇对儿子的艺术潜力并不感冒,说你随便画着玩可以,但得记着好好学习才是正途。利伯曼13岁首次发表作品时,他老爸甚至不允许他署名“利伯曼”。

在“高考”中,马克思·利伯曼拿下了不错的成绩,依照父亲的意愿,进大学读了化学专业,选这个专业是因为他有个堂兄卡尔·利伯曼(Carl Theodor Liebermann,1842-1914)学的就是这个,卡尔·利伯曼日后曾任德国化学会会长。和听话懂事学习好的哥哥乔治相比,马克思·利伯曼始终觉得自己是个“坏学生”,小时候只能硬着头皮上学,随着年纪增长,翅膀硬了,马克思·利伯曼彻底躺平,把越来越多的心思放在了绘画上。1868年初,20岁的马克思·利伯曼被大学以“消极学习”为由开除了,同年,他的化学家堂哥卡尔·利伯曼与另一位德国化学家卡尔·格雷贝人工合成了橙红色染料茜素,这是有机化学史上第一次人工合成天然染料。

家族中的兄长纷纷成了各领风骚的“别人家的孩子”,马克思·利伯曼却还一门心思惦记画画,父子因此大吵起来。马克思·利伯曼获得了暂时性的胜利,他爸虽然觉得画画没前途,但反正家里也不指着你挣钱,最终还是同意把儿子送去魏玛的艺术学校上学了。这一时期,马克思·利伯曼被伦勃朗深深吸引,这位荷兰黄金时代的巨匠对年轻的马克思·利伯曼的风格产生了持久的影响。

25岁的马克思•利伯曼在魏玛艺术学校时的留影 ©Wikipedia

1870年,普鲁士王国与法兰西第二帝国之间爆发了普法战争。23岁的马克思·利伯曼陷入了在当时非常普遍的爱国狂热中,自愿加入了战地医院。真实的战场给了他震撼教育,利伯曼对战争的热情消退了。

回到绘画的世界,在哥哥乔治的资助下,马克思·利伯曼第一次前往荷兰游学,他被那里的风景、光线以及劳动人民的生命力所吸引。归来后,他创作出了自己的第一幅大型画作、也是他早期的代表作《拔鹅毛》,利伯曼的老师在看到这幅未完成的画稿时便对他说:“我没什么东西能再教给你了。”

“拔鹅毛”*(Women Plucking Geese),马克思·利伯曼,油画(1.72米*1.18米),1871/1872

然而《拔鹅毛》在德国展出时受到了厌恶与嫌弃,因为这种描绘底层劳动人民生活场景的“脏画”违反了当时风俗画的惯例,完全不符合当时正流行的伟光正学院派审美。评论家承认利伯曼绘画技巧娴熟,但同时也抨击他是一个给帝国抹黑的“丑陋的画家”。虽然恶评如潮,利伯曼却因此找到了自己的第一个风格:现实主义——不摆居高临下的怜悯姿态,不做美化的浪漫主义修饰,甚至不去批判或谴责,利伯曼只是不加任何粉饰地去写实。

好在作品还是卖掉了,德国“铁路大亨”亨利·斯特劳斯堡(Bethel Henry Strousberg,1823-1884)买走了《拔鹅毛》。拿到了卖画的钱,利伯曼不想在德国的艺术土壤中蹉跎时光了,在他看来,这里是“落后和过时”的。1873年底,26岁的利伯曼移居到当时世界的艺术中心巴黎。

祖国不亲、他乡不爱,咋整?

离开德国后,利伯曼开始如海绵吸水般练级,1874年,他第一次前往枫丹白露的森林,追寻巴比松派画家的柯罗、米勒的脚步。1875年,他在荷兰大量临摹了弗兰斯·哈尔斯的画作。但这段时期他并未创作出预期中的“成功作品”,出于民族主义原因,法国的艺术家圈子不肯接纳来自“敌国”的利伯曼。

“孤儿院的女孩”*(Amsterdam Orphan Girls),马克思·利伯曼,1876

加之来自父母反对其从艺的压力,利伯曼决定离开巴黎,前往意大利游学。在威尼斯,他与一群来自慕尼黑的画家相识,并于1878年跟随他们回到巴伐利亚的首府、慕尼黑画派的中心。同年末,利伯曼开始创作《神殿中12岁的耶稣》,再次踩到了整个帝国的怒点上,教会与评论家指责他是“上帝玷污者”,因为他把耶稣画成了一个“丑陋又邋遢的犹太男孩”。

“神殿中12岁的耶稣”(Der zwölfjährige Jesus imTempel),马克思·利伯曼,1879,汉堡美术馆馆藏(Hamburger Kunsthalle)

1880年夏天,利伯曼再次前往荷兰,这趟旅途“决定了他的艺术生涯”,他开始转向印象派。他的观察力以及对于光的处理引来评论家纷纷点赞,作品在巴黎沙龙上售出,一直不待见他的法国媒体也开始称他为“印象派画家”。巴黎的百货公司大亨、收藏家欧内斯特·霍舍德(Ernest Hoschedé,1837-1891)在与爱德华·马奈通信时写道:“(你)向我们揭示了露天的秘密,而利伯曼则知道如何在室内‘偷光’。“

“幼儿园”*(Nursery School in Amsterdam),马克思·利伯曼,1880

“鞋匠的作坊”*(Cobbler's Workshop),马克思·利伯曼,1881/1882

1884年,37岁的马克思·利伯曼返回他的家乡柏林,被官方的柏林艺术家协会收编,一直画着反资本主义“脏画”的利伯曼开始在上流社会中获得原先不曾有的认可。三年后,利伯曼的大尺寸代表作《纺纱车间》获得了德国19世纪最具声望的画家门采尔(Adolph Menzel,1815-1905)的赞赏,他称利伯曼是“唯一一个造人而不造模特的人”。德国收藏家、艺术评论家埃米尔·海尔布特(Emil Heilbut,1861-1921)也在《写实主义与马克思·利伯曼研究》一文中,力挺利伯曼是“德国新时代艺术最勇敢的先驱”。

但赞赏之声仍来自小众范围,这幅《纺纱车间》在巴黎沙龙展出时依旧没什么水花,主流评论始终未曾给予利伯曼足够的“眼神”,就像他的老爸始终觉得儿子画画是不务正业。

“纺纱车间”*(Flax Spinners in Laren),马克思·利伯曼,油画(1.35米*2.32米),1887

1889年,为纪念攻占巴士底狱100周年,世界博览会在法国巴黎举行。彼时,德法之间始终弥漫着敌对情绪。利伯曼提出与门采尔等德国艺术家组团在世博会上展示德国绘画,德意志帝国媒体指责他是在变相宣扬革命思想。极具声望的门采尔再次为利伯曼站队,“组团”的德国艺术首次亮相于法国——虽然是以非官方的名义。利伯曼通过世博会的展示终于从“小众”进入“大众”,被象征权威的法国国家美术协会(SNBA)纳为一员并荣获荣誉勋章,但因为两国关系,利伯曼最终并未接受法国政府的授勋。

从24岁的《拔鹅毛》到40岁的《纺纱车间》,利伯曼这一路走来没少挨骂,在德国被认为是抹黑帝国形象的“坏分子”,法国更不会花力气去推一个德国印象派画家出头,祖国不亲、他乡不爱,两边都讨不到好。漂流在舆论的浪潮中,马克思·利伯曼实在像是一个“来自于蛮荒”的疏离者,但好评恶评都没有动摇他的初心与前行的方向,不借谁的光,他就那么坚定地走在自己想走的那条路上——没有大心脏与大热爱的人,做不到这般孤身走暗巷。

承上启下,错位人生

马克思·利伯曼与父亲直到1894年才终于和解,这和解来得有些迟,没过多久,父亲便离世了。利伯曼分得了巨额遗产,他和兄弟姐妹捐了十万马克在柏林建立基金会,为纪念已故的双亲,也“为柏林的穷人”。

“利伯曼收藏”(Die Sammlung Liebermann)也因大量可以自由支配的资金扬帆启程了,马克思·利伯曼是德国最早开始收藏法国现代艺术的收藏家之一,他收藏了诸多法国现实主义和印象派作品,短短几年间,单是马奈的作品他就买了16幅。除了法国艺术,他的收藏还包括德国本土艺术、以及当时正流行的浮世绘等来自东亚的艺术品等,“利伯曼收藏”最终成为19世纪末、20世纪初德国最重要的艺术收藏之一。

“Stevenstift in Leiden(first version)”*,马克思·利伯曼,1889/1890

另一份和解来自德国学院派,1897年,历史悠久的柏林艺术学院(普鲁士艺术学院)为50岁的利伯曼举办了专场个展,来年他开始在学院担任教授。此前在1895年,利伯曼作为德国代表参加了第一届威尼斯双年展。只不过这份和解略显“拧巴”,官方终于向利伯曼示好,他仍是一贯的反对陈旧学院派的态度。1898年,倡导德国艺术革新的“柏林分离派”(Berlin Secession)正式成立,带头大哥之一便是马克思·利伯曼。

柏林分离派被视为“德国20世纪初现代主义运动的先驱”,对加速德国艺术进入新阶段起到了重要作用。与学院派唱反调是马克思·利伯曼贯穿了大半生的操作,六年前作为柏林分离派基础的“十一人社”在柏林成立,马克思·利伯曼就是其中的“秘密领袖”。

进入新世纪后,利伯曼的反对名单中又多了新人——表现主义开始在德国起势,印象派的马克思·利伯曼对其并无好感。就这样,夹在传统与前卫之间的马克思·利伯曼再次两边不讨好,但无论哪一边的“敌人”都不得不承认,当门采尔于1905年离世后,年近60岁的利伯曼就是当时德国艺术的门面人物。

彼时,随着名望的积累,利伯曼在一战前就已成为柏林上流社会首选的肖像画家,他个人的创作主题则逐渐移至乡野田园。

“Country House in Hilversum”*,马克思·利伯曼,1901

马克思·利伯曼,“威廉·冯·博德(Wilhelm von Bode,1845-1929,德国艺术史学家、博物馆馆长)肖像”*,1904

1909年,利伯曼购入柏林万湖边的“利伯曼别墅”(Liebermann Villa),此后的夏天大多住在湖边别墅,天冷了再回到城里的“利伯曼宫”过冬。这栋利伯曼别墅就像吉维尼小镇的花园之于莫奈,利伯曼的晚期作品多是围绕它所作。

“The Garden Bench”*,马克思·利伯曼,1916

“万湖花园”,马克思·利伯曼,1926,德国埃姆登美术馆馆藏(Kunsthalle in Emden)

1914年,新的艺术流派迭代更新,柏林分离派逐渐退出历史舞台。1917 年,柏林艺术学院在利伯曼 70岁生日之际为他举办了大型回顾展,此前一直将利伯曼的作品划为“阴沟艺术”的末代德皇威廉二世已摒弃对现代艺术的抨击,为利伯曼授了勋。第二年,利伯曼在市中心的“利伯曼宫”目睹德国爆发十一月革命,威廉二世被迫退位,一战结束,魏玛共和国登场。

进入“黄金的二十年代”,利伯曼于1920年开始担任柏林艺术学院院长,他在致辞中表达了对表现主义在内的前卫艺术的包容态度:曾经有很多人对印象派说”不“,而现在作为学院的负责人,对于那些尚未了解的新艺术,我们不该再一味地去阻拦年轻人了。

1925年10月7日,马克思·利伯曼的弟弟以及一生挚友费利克斯·利伯曼离世。仅仅两天后,他的姻亲、“魏玛宪法之父”雨果·普鲁斯(Hugo Preuß,1860-1925)撒手人寰。一年后,哥哥乔治也走了。随着年岁增长、身心俱疲,利伯曼越来越多的时间都待在自己的花园别墅中。

上图:“万湖别墅”*,马克思·利伯曼,1926;下图:别墅今景

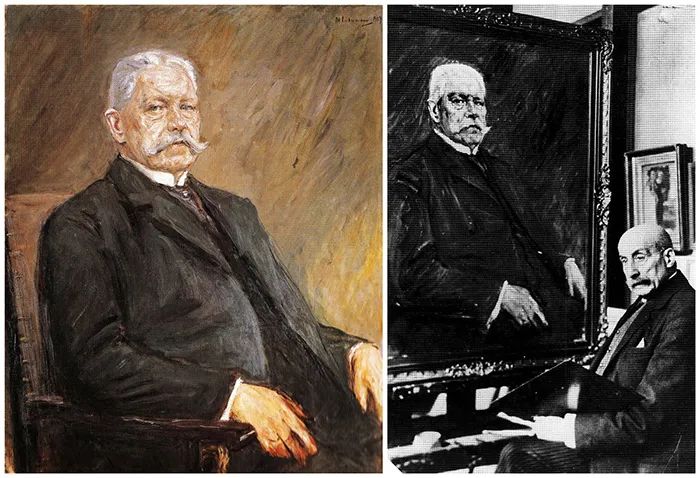

两年后,1927年,逐渐淡出公众视野的利伯曼因媒体和艺术界庆祝他的80岁生日而再度回归,包括爱因斯坦、德国大文豪托马斯·曼在内的“巨星”纷纷发来贺电。柏林市授予利伯曼“荣誉公民”,100多幅画作的生日特展表达着家乡对他的敬意——没有任何一位德国艺术家在柏林获得过利伯曼这样的排面。在他生日当天,时任魏玛共和国的联邦大总统兴登堡授予帝国荣誉奖章向其致敬,80岁的老画家在这一年的年底为同岁的老总统创作了一幅著名肖像画。

对于利伯曼为总统画肖像这件事,一位曾两次报考维也纳美术学院而被拒的“失意者”通过报纸抨击道:“让一个犹太人来画帝国总统是闻所未闻的。”利伯曼听闻后回应:“我只能笑笑。我相信,如果兴登堡知道了这件事,他也会对此一笑置之。我只是一个画家,绘画与犹太教有什么关系?”

那位“失意者”的名字叫阿道夫·希特勒。

左图:“兴登堡(Paul von Hindenburg,1847-1934)肖像”,马克思·利伯曼,1927,德国什未林美术馆馆藏(Staatliches Museum Schwerin);右图:马克思·利伯曼在兴登堡的肖像前,1927©Wikipedia

1933年1月30日,纳粹政府上台。新的掌权者在“利伯曼宫”旁边的巴黎广场庆祝,利伯曼看着家门口的这一切,用柏林方言说了一句广为流传的话:“吃再多,也没我想吐的多。”

利伯曼曾说:“每个艺术家都是他那个时代的孩子。”彼时,他的时代变成了茨威格笔下的“昨日的世界”,利伯曼85岁了:“在我漫长的一生中,我一直在竭尽全力为德国艺术服务。在我看来,艺术与政治或血统无关……但现在我这种观点已经不作数了。“

作为一个犹太人,利伯曼被迫退出了公众视野,除了德国画家凯绥·柯勒惠支(Käthe Kollwitz,1867-1945)等极少数人,身边曾经的同伴都逐渐不再与他联络。利伯曼的最后一幅自画像绘于1934年,一年后的2月8日,他在“利伯曼宫”的家中离世。凯绥·柯勒惠支说:“他在晚上七点安静地睡着了。”

马克思·利伯曼的最后一幅自画像,1934,英国泰特美术馆(Tate)馆藏

1935年2月11日,没有任何官方代表出席马克思•利伯曼在柏林犹太公墓的葬礼——曾经他担任多年院长的柏林艺术学院如今成了纳粹政府的宣传工具,曾经授予他“荣誉市民”称号的柏林政府也没派人前来。德国艺术评论家卡尔·舍弗勒(Karl Scheffler,1869-1951)在悼词中说,今天埋葬的不仅是一位伟大的艺术家,也是他所象征的一整个时代。

马克思·利伯曼离世一年后,他的遗孀玛莎·利伯曼(Martha Liebermann,1857-1943)被迫从家中搬走,如同剥夺其它犹太人的财产一样,纳粹政府拿走了利伯曼宫、利伯曼别墅以及利伯曼家几乎所有的一切。1938年,利伯曼的女儿一家流亡美国。从1941年开始,玛莎·利伯曼也试图逃离纳粹德国,但多方营救未果。1943年3月初,在得知自己即将前往集中营后,85岁的玛莎·利伯曼服药自尽。直至二战后的1954年5月,利伯曼夫妇二人才得以合葬同处。

巴黎广场上的“利伯曼宫”毁于二战时的柏林空袭,两德统一后,柏林政府根据历史模型于1999年对“利伯曼宫”完成重建,如今可进入参观利伯曼家族的过往及马克思·利伯曼的画室。

上图:1945年6月,二战结束后的勃兰登堡门以及被炸毁的利伯曼宫;中图:利伯曼宫修复后的今景;下图:利伯曼宫上的纪念牌匾 ©Wikipedia

1947年7月20日,在艺术家百岁诞辰之际,战后保存下来的利伯曼作品再次于柏林的德国国家美术馆展出。1953年,出版于1906年的利伯曼传记再版,曾在利伯曼葬礼上致悼词的卡尔·舍弗勒写道:昨日的先驱已成为今日的经典,让我们再次认识他吧。 (作者: 李莞潸 本文配图除特别标注外,*星标为展览现场用图、柏林国家博物馆Staatliche Museenzu Berlin馆藏作品)

阅读 19

分享 收藏

赞 在看